中国食品安全网讯(记者彭东海)仅用时三个月,中卫市永康镇永新村手工馓子坊便从成立初期知名度不高、订单量少,发展为如今客源稳定,节假日订单激增的热门工坊。这背后,离不开这位“80后”村支书赵小红。

如今,赵小红不仅每天都会查看馓子、油香等传统面点的制作情况,询问订单进度,还在积极探索馓子坊走到“线上”的可能性,力求带动更多永新村村民增收。而这,只是永新村三十余年奋斗历程中的一个生动缩影。

“苦”尽甘来

永新村的故事始于1986年,是西海固移民在沙坡头区永康镇荒滩上建立的纯回民移民村,起点异常艰难。彼时,人均年收入不足300元,村民生活困苦,面临着住房、教育、医疗等多重挑战,村基础设施薄弱,产业发展滞后。

在党的领导下,永新村党支部与村民同心协力,开启了乡村振兴的漫长征程。2012年建设永新村小学,2015年幼儿园投入使用,让孩子们就近接受教育;2013年建成4000平米文体广场,丰富村民的日常文化生活;实施整村环境治理,硬化道路、安装太阳能路灯132盏,改造大门165户,并不断绿化、美化、亮化村庄。到2023年,超过98%的农户住进了新砖房,村容村貌焕然一新。

早期的永新村主要依赖2800余亩经果林和规模有限的肉牛养殖。然而,传统产业受制于管理和市场,效益不高,村集体一度负债累累。困境是被一种不起眼的野菜—苦苦菜打破的。

赵小红注意到村民果园里生长的大量苦苦菜、蒲公英,在城市餐桌上很受欢迎。经党支部讨论和多地考察,村里成立了宁夏永闯振新食品加工厂,通过规范化的采摘、清洗、分拣,对接商超和批发市场,构建了以苦苦菜为主的产销链。加工厂日产能约2吨,带动村民日增收2000余元。短短几年间,不仅还清了村集体债务,更让参与采摘、加工的村民获得了实实在在的收入,村集体经济实现了从负债到盈余的华丽转身。

“馓”发新业

野菜经济的成功一定程度上坚定了永新村立足本土、盘活人力的发展思路。赵小红这次将目光投向世代相传,却局限于家用的回族传统面点手艺——馓子、油香。今年4月,依托村党支部领办合作社,“中卫市薪传技艺手工馓子坊”正式成立。

但起步的艰辛远超想象。初期仅靠邻里口碑,订单寥寥无几;手工制作效率不高,产量难以提升。赵小红便和村民们一起泡在作坊反复试验,调整面粉配比提升酥脆度,改良油温控制,设计卫生包装,尝试多口味。终于,坚持迎来了回报,凭借过硬质量和地道风味,馓子坊赢得口碑,客源稳定,为留守妇女、老人提供了家门口的增收机会。

小小的馓子,成为点燃村民致富希望。“指尖技艺”实实在在地转化为了“指尖经济”,激活了乡村的内生动力,让村民在家门口尝到了产业兴旺的甜头。

乡村振兴新范式

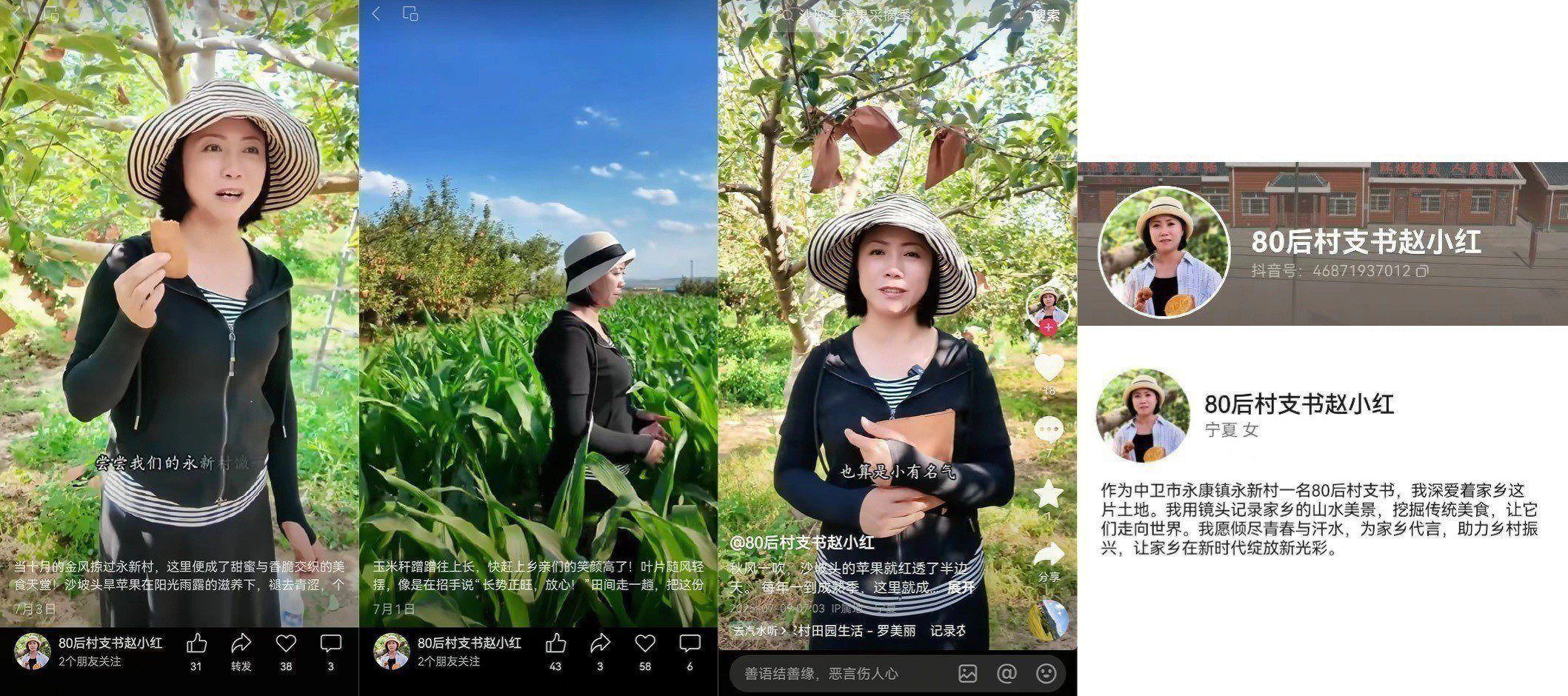

如今,赵小红和永新村正努力让馓子这份“香火”传得更远。她积极推动馓子坊拓展线上销售渠道,并亲自运营视频号、抖音号(“80后村支书赵小红”),化身家乡“代言人”和“推荐官”,展示金黄馓子的制作过程、讲述回族美食文化、推介当地风物美景,吸引大量关注,力求让“养在深闺”的馓子成为行走的“地区名片”。

回看永新村的来时路,这是一条从移民荒滩出发,在党建引领下,立足本土资源,盘活闲置人力,发展多元产业,并积极拥抱数字时代的实干之路。

近四十年的发展之路,永新村人均可支配收入从不足300元跃升至16145元,村集体经济从负债到年入5万元以上,荣获“自治区示范村”、“自治区美丽村庄”、“自治区民族团结示范村”等多项荣誉。永新村的故事,伴随着馓子的香气和网络的延伸,正在书写更加充满希望的新篇章。

不良信息举报中心

不良信息举报中心 不良信息举报平台

不良信息举报平台 黑猫投诉

黑猫投诉 广告刊例

广告刊例