——记内蒙古自治区劳动模范刘文光沙海造链振兴路

中国食品安全网讯(记者张阳阳)初夏的阳光暖暖地照在“绿色的乌兰布和沙漠上”,草圈如重彩的油画,星罗棋布,为每一寸土地赋予了勃勃生机。每看到眼前的景象,他的内心深处总会涌起一阵激动与欣喜。15年来,他全身心地投入到乌兰布和沙漠的绿化进程中,在沙漠中书写了一部防沙治沙传奇。他,就是内蒙古自治区劳动模范、巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司党支部书记、总裁刘文光,一位被当地牧民誉为“沙漠绘画师”的治沙先锋,他将一生献给防沙治沙事业。

一、治沙初心不改,筑牢“北疆”生态屏障

刘文光的故事,始于对大自然的敬畏和对家乡的故土情怀。为了改变家乡“一年一场风,从春刮到冬 ”恶劣生态环境现状,2010年,刘文光毅然回到巴彦淖尔市磴口县。“当时是抱着满腔热忱去的,但到了工作的地方,我的心就凉了一大截。风沙肆虐的乌兰布和沙漠,举步维艰的草业发展状况,落后短缺的技术设备……更糟糕的是,日益恶化的生态环境让农牧民的收入每况愈下,很多农牧民不得不远离家乡另谋出路。”

他站在家乡熟悉的土地上,眼前沙化严重、人退沙进的景象,让这个年轻人的心里顿时生出一个愿望,他决心要把脚下这片荒芜的土地变成秀美山川,为它披上绿色外衣。此后,他和他的团队一头扎进沙漠,全身心投入到防沙治沙事业中。多年来,沙漠夏季酷热、地表温度超过50℃,而冬季又刺骨难耐,还要不时承受沙尘暴的侵袭,刘文光回忆说:“沙尘暴一来遮天蔽日,狂风裹挟着沙子,像刀子一样割在脸上。”

在开发治理乌兰布和沙漠初期,刘文光邀请专家进行勘察和规划,并为后期的实施提出可行性方案。尽管有很多人说:“那样恶劣的环境,就算把地开垦出来,种的植物也肯定活不成”。但圣牧草业人望着远处高低起伏的沙丘和被大风吹起的漫天黄沙,始终没有动摇。

肆虐的狂风席卷着漫天黄沙铺天盖地而来,队友们近在咫尺却看不清彼此;汽车陷进了沙窝子,他们整整走了7个多小时;没有路,刘文光就带着他的团队坐在铲车的铲斗上进入沙漠开路;晚上睡觉,要用口罩和眼镜把自己蒙住,否则白天起床脸上全是沙子;煮挂面的时候,要把沙子从锅里倒出来才能下水煮面,煮好了也不敢细嚼,容易被砂石崩坏牙齿;沙漠里没有信号,连短信也发不出去,想家人的时候,只能拿出家人的照片看看。无数次,圣牧草业人从睡梦中惊醒,猛然发觉帐篷已被大风掀起,被褥几乎被黄沙掩埋;无数次,圣牧草业人吃饭时只能以黄沙下饭;无数次,圣牧草业人的施工车辆陷入黄沙中,需要人工徒手推车;无数次,圣牧草业人的青春颠簸在坑坑洼洼的沙漠开发之路上……就是在这样的环境下,刘文光同志和他的团队年复一年、日复一日,坚守在这片荒无人烟的沙漠里。这里环境太恶劣,种下的植物可能一夜之间就全都被风沙掩埋或连根拔起。这些信息看似耸人听闻,但对刘文光同志来说却是意外的收获:要在这里扎根,首先要做好防风固沙!

通过反复试验,圣牧草业团队摸清了土、肥、水、种的基本情况,研究出了适宜沙漠里种植的灌木桑、苜蓿、青贮玉米等树木和作物;在草场建设的同时改造荒漠,采用了旱生乔木、沙生灌木、多年生牧草与一年生牧草相结合的混合模式,以一年生牧草作为先锋植物,充分发挥了草本植物防风固沙的优势;加强矮灌木型草地结合多年生牧草人工草地建植,以消除大规模沙尘暴沙源;在新开发的土地外围,建植了以冬青、红柳、柠条、梭梭、花棒等低矮沙生灌木为主,新疆杨、胡杨、沙枣、榆树、槐树等速生乔木为辅的防风林带,有效阻挡风沙,防止土地进一步沙化,建立了保护人工建植草场的屏障,形成了乔、灌、草结合的立体生态系统。

刘文光带领圣牧草业团队,牢牢把握“推进绿色发展,建设美丽中国”使命任务,以“红色引领”为最坚定的政治本色,以“绿色发展”为最鲜明的发展底色,始终秉承“生态优先、科技赋能、绿色发展”的理念,坚持科学防沙治沙,让每一株牧草都承载生态使命,依托乌兰布和沙漠的有机环境,以人工草场建设为核心,打造了一个涵盖有机牧草种植、养殖粪污无害化处理、生态修复、沙生特种经济作物种植与销售在内的沙草产业体系。

通过实施 土壤改良、适地适树、打井架电等一系列措施,成功建成了22 万亩沙漠有机产业示范园,构建了一个“草—畜—肥—田—草 ”生态循环体系,以卓越的创新实践、因地制宜的发展思路,使治沙与致富结合,构建沙漠有机产业链,走出了一条沙漠增绿、人民增收、企业增效的发展路子,实现了生态效益、经济效益、社会效益的有机统一,书写了变“沙害”为“沙利”的壮丽篇章,创造了新时代中国防沙治沙新奇迹。

15年来,圣牧草业在乌兰布和沙漠咽喉地带种植了6200多亩防护林带,修建了193公里道路,架设了280公里电线,建成了11座蓄水库、4座引黄泵站,使乌兰布和沙漠200平方公里不毛之地披上绿装,将原来人迹罕至的沙漠,变成了一座“绿色花园”,实现了路通、电通、水通、网通,完善了基础设施。昔日黄沙漫天,如今绿野田畴,一个沙产业企业让荒无人烟的乌兰布和沙漠有了不一样的生机和活力。2024年,圣牧草业有机种植规模已达到46万亩,年产量100多万吨,实现年产值超10亿元,46万亩有机种植全部通过了中国和欧盟有机双认证。

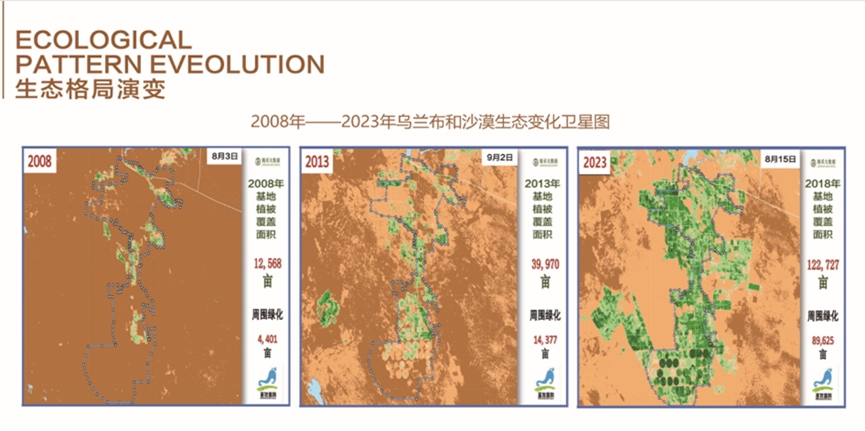

从昔日的“沙进人退”到如今的“人进沙退” ,刘文光和圣牧草业团队彻底扭转了家乡的生态环境,让“ 一年一场风, 从春刮到冬”的景象成为了历史。根据中国林科院沙漠林业实验中心统计数据,自2010年刘文光带领圣牧草业团队入驻和治理乌兰布和沙漠以来,乌兰布和沙漠总面积减少96.54平方千米,当地的沙尘量较20世纪80年代减少了80%~90%,风速减小了21.41%。其中,流动沙丘面积减少150.16平方千米,半流动沙丘面积减少1.79平方千米;半固定沙丘面积增加29.34平方千米,固定沙丘面积增50.40平方千米。林地、草地、耕地、水域湿地植被面积大幅增加,改变了乌兰布和沙漠景观的分布格局。如今,圣牧草业有机园区的植被覆盖率达90%以上,在当地形成了良好的小气候,环境获得了较大的改善。同时,小环境气候的形成使得园区内生物多样性得到了很大的改变。现在,圣牧有机园区也成了沙区野生动物的栖息地,经常能看到狐狸、獾子、野兔、刺猬、黄羊等频繁出没,各种鸟类也是随处可见。

2024年8月,乌兰布和沙漠有机示范园被授牌为“钱学森沙产业理论实践基地”;同时,圣牧草业被内蒙古自治区农牧厅授予“自治区级生态农场”荣誉称号,被内蒙古自治区农牧厅授予“内蒙古自治区农牧业产业化重点龙头企业”荣誉称号。刘文光和圣牧草业团队用实际行动生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的发展理念,进一步夯实了“磴口模式”的精神内涵。

二、创新产业治沙模式,构筑沙漠绿色发展新图景

在治理乌兰布和沙漠的过程中,刘文光深刻认识到,要想实现可持续发展,必须打破传统治理模式的局限,走“产业治沙”之路,将生态效益转化为经济效益。在当时,他携手中国圣牧,大胆创新,打造了全球首个以“种、养、加”一体化沙漠有机循环产业链的发展模式。在沙漠中种植有机饲草,用于喂养奶牛,再将牛奶加工成高品质的有机奶制品,形成了一条完整的闭环产业链条。

刘文光在圣牧草业成立初期,即制定了“草牧联动,在国内率先实现产业链双向赋能”的发展战略。圣牧草业与圣牧牧业联合布局乌兰布和沙漠,以战略性前瞻目光,锁定了这片能实现规模化有机种植、规模化有机养殖的广袤土地。十余年来,牧业通过订单保障和信贷支持解决草业销售与资金难题,使草业快速发展,实现了从0到46万亩的有机种植规模的扩张;圣牧草业通过稳定牧草供应的质、量、价三重保障,降低牧业养殖成本,同时通过有机处置方式实现了10万头奶牛的牛粪资源化利用,在国内首创了“从一棵草到一杯奶”的全程有机产业链发展模式。有机饲料用于喂牛,牛粪还肥于土地,种养结合,创造了与自然和谐相处的良性有机产业链,奶牛在天然的有机环境里生长,确保了圣牧有机奶纯净品质。圣牧草业和牧业“以种带养、以养促种、种养结合”的循环发展理念对促进农业绿色可持续发展,提升土壤地力水平,改善草、奶品质,减少农业面源污染具有重要意义。

这一模式的实施,不仅成功破解了沙漠地区种植业与畜牧业长期分离、资源利用效率低下的难题,还极大地提升了产品附加值,为企业带来了可观的经济效益。在他的带领下,2024年巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司年产有机饲草达到100万吨,年产值突破10亿元大关,真正实现了生态修复与产业发展的双赢,更是为“北疆”沙漠治理和生态修复,因地制宜开发出一套可推广、可复制的宝贵经验。

三、党建引领聚合力,创建团结奋进企业氛围

刘文光是一位有着17年党龄的中国共产党党员,是巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司党支部书记,他深知“党建强,企业才更强”的道理。一直以来,巴彦淖尔市圣牧高科生态草业有限公司将对党忠诚、旗帜鲜明、讲政治作为党建工作“第一要义”,把贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神作为“第一要务”,把服务大众作为党建工作的“第一要求”,推动党建引领与业务融合,确立了“党建立企、党建兴企、党建稳企”的党建工作理念。

刘文光同志始终坚持激发党建工作的引领作用、示范效应,让每名党员成为模范带头人,让每个基层党组织成为政治过硬、能力过硬、作风过硬的坚强堡垒,引领带动广大党员干部敢于担当、积极作为,不断提高广大党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。近年来,刘文光同志积极探索党员干部学习教育新形式、锤炼本领新平台、蓄势成长新实践,坚持“请进来”教、“走出去”学、“坐下来”悟、“登上台”练,通过开展一系列活动,有力激发了员工学习积极性主动性,进一步增强服务中心大局的责任感和使命感,带头担当作为、狠抓落实,推动各项工作提质增效。通过凝心铸魂强忠诚、潜心研学强素质、尽心实干强业务、用心进取强担当、暖心服务强导向,努力打造政治过硬、素质过硬、能力过硬、作风过硬、队伍过硬的圣牧草业人。

四、企农携手共奋进、乡村振兴展新颜

2020年,脱贫攻坚战取得决定性胜利,国家将脱贫与乡村振兴紧密结合,明确提出要持续巩固脱贫成效,坚决防止返贫现象发生,全方位推动农村地区的繁荣发展。

在这一时代背景下,刘文光明白企业的发展离不开乡村的支持,乡村的振兴也需要企业的助力,他将企业的发展战略与乡村振兴的宏伟目标深度融合,提出了“企业+基地+农户”的共赢发展模式。他积极发挥龙头企业引领作用,牵头成立了磴口县草业协会,吸纳会员210多家,其中大部分会员与圣牧草业建立了紧密的合作关系。农户们通过承包圣牧草业自建基地土地,大规模种植有机牧草,圣牧草业利用资源优势与市场优势,对农户种植的饲草进行统一回收,构建起了完善的农企利益联结机制。彻底打破了当地农户长期以来“单打独斗”的传统生产经营模式。

十五年来,圣牧草业在自身发展的同时,直接解决农牧民就业2000多人,累计带动2万多名农牧民走上了脱贫致富的道路,农牧民人均增收5000多元,真正实现了生态效益、经济效益和社会效益的和谐共赢。在社会资源整合方面,圣牧草业创新性开展连农带农机制,公司通过土地流转等方式,将分散的土地资源集中起来,形成规模经营。对于愿意流转土地的农户,公司将土地流转回来;对于愿意继续从事种植的农户,公司提供订单式种植、有机肥料供应等相应支持;对于有意愿养护机械的农户,公司也给予扶持,以规模订单购买农户的机械服务,形成了连农带农的发展模式。这种模式吸引了当地政府的关注,政府为公司提供建设补贴、生产加工基地、仓储基地等,进一步促进了草产业的规模化经营。随着草产业规模的扩大,公司引入专家团队进行田间管理,配备大型现代化设备,使牧草质量得以稳定,各项质量数据逐年提高,公司在行业内竞争力增强,目前已成为国内草产业第一梯队的品牌企业。圣牧草业在每年15万亩基地土地平整、施肥、灌溉、收割等作业环节,雇佣当地农牧民参与工程承包,解决1500人就业,每年增收100元/亩,合计增收1500万元;每年5万亩土地承包订单收购模式,将种植基地分片承包给农牧民,公司统一收购牧草产品,农户增收400元/亩,合计增收2000万元。截至目前,圣牧草业通过种植合作模式直接解决农牧民就业2000多人,工程项目带动农牧户1000户,农牧民累计增收5300万元,平均每人每年增收2.5万元。

五、科技赋能,开启节水新篇章

2023年,国家发展改革委发布《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》、明确要求要以水定地,大力发展节水农业,持续推进高标准农田建设和节水型灌区建设。这一年磴口县被选定为内蒙古自治区水权改革的试点县,在水资源节约集约利用的道路上肩负起先行先试的重任。

在此背景下,圣牧草业面对严峻的水资源形势,把节水、控水当做企业势在必行的关键任务。刘文光明白,只有依靠科技创新,实现智慧化管理才能实现既保护环境又促进产业发展的目标。他多次前往节水工作成效显著的地区考察经过深入研究和论证,他果断决策,投资1800万元引入以色列耐特菲姆小流量滴灌节水技术,建设了8套小流量节水泵站,覆盖面积1.6万亩。

该技术采用0.35L/H的最小流量进行精准灌溉,结合物联网技术实现远程自动化控制,精准计量水肥,用水量由以前的每亩500立方下降到340立方,节水比例达到30%以上。为磴口县农牧民节水增效起到了示范带动作用。2024年,小流量智能化节水灌溉项目被人民网评为“绿色发展典型案例”,为沙漠种植节水农业树立了标杆,更为磴口县水权改革示范提供了成功经验。让人们看到,在科技的助力下,即使是在干旱的沙漠地区,也能够实现水资源的高效利用和农业的可持续发展。

六、勇担责任谋发展,擘画北疆新蓝图

2025年是进一步全面深化改革的关键之年,是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局的重要一年,时代赋予了新的发展机遇。刘文光以敏锐的战略眼光,立足磴口县资源和生态优势,决心将资源优势变为经济优势,圣牧草业联合中国农业科学院北方农牧业技术创新中心、内蒙古自治区农牧业科学院、巴彦淖尔市农牧业科学研究所、巴彦淖尔市现代农牧事业发展中心共同建设的圣牧草业技术中心和农产品加工项目,共投资1.3亿元,总占地面积121亩。

该项目集农业技术研发、智慧工厂生产示范、农产品集聚扩散、加工流通、工业休闲旅游和科普培训等六大功能于一体,标志着圣牧草业在践行“生态优先、绿色发展”理念的道路上迈出关键一步,开启了构建从有机牧草种植到农产品深加工、再到高附加值有机农品研发的全产业链布局,形成产业技术共享平台、科研转化平台,为区域农牧业高质量发展注入新动能。逐步将圣牧草业培育成“立足磴口、发展巴彦淖尔、引领大河套、示范内蒙古、服务大西北”的高新技术农业企业。项目全面建成后可创造直接就业岗位200多个,直接带动周边农牧民通过技能培训参与产业链分工,形成“科技赋能产业、产业带动就业、就业促进增收”的良性循环。

面向“十五五”战略机遇期,刘文光团队力争到2030年,将圣牧草业打造成为巴彦淖尔市首家农牧业IPO上市企业,让“磴口模式”成为全国有机农业科技创新的示范标杆。

放眼未来,刘文光和他的团队对乌兰布和沙漠的生态修复事业满怀热忱。他将继续带领团队引入全球领先的治沙技术与前沿生态修复模式,持续扩大防风林带建设规模,稳步提升沙漠植被覆盖率,全力构建更为稳固、完善的生态屏障,进一步推动沙漠治理与产业发展的深度融合,探索“治沙+产业+乡村振兴”的新路径。

不良信息举报中心

不良信息举报中心 不良信息举报平台

不良信息举报平台 黑猫投诉

黑猫投诉 广告刊例

广告刊例